摘 要 四川盆地川中地区中、下侏罗统油气藏包括大安寨段、马鞍山段、珍珠冲组(段)、凉高山组、下沙溪庙组底部油气藏。对于大安寨段油气藏的储层类型,传统观点公认为是裂缝型,并且得到了井筒的相关资料证实,但是随着该区页岩气的开采成功,又开拓了新的认识起点:随着远离井筒,不少证据显示出大安寨段油气藏储集层具有裂缝-孔隙型特征,而这些孔隙似乎更可能是存在于页岩当中的,后续产出的油气很可能还有页岩当中游离油气的供给。通过对油气显示、储层特征以及生产动态等资料的分析,认为该区大安寨段油气藏由页岩中的油气补给而形成目前的生产状况更为合理;裂缝更多起的是一种疏导通道作用——当然并不排除介壳灰岩中可能存在孔隙的可能性,只是认为石灰岩中的孔隙不应该是唯一的储集空间,甚至可能不是其最为重要的储集空间;中国石油化工股份有限公司在元坝区块已经做出了有关尝试,并取得成效。结论认为:如果页岩中的油气是该区侏罗系油气藏重要的补给源,那么,应用页岩油气(致密油)的开采思路和技术将有可能是更为有效的手段和方式。

关键词 四川盆地 川中地区 早-中侏罗世 储集层类型 页岩油气 致密油 “连续型”油气藏 地质依据

人们对于有效油气藏的认识是随着技术进步和勘探实践的发展而变化的。美国的页岩气开发取得成功,大大改变了世界的天然气生产格局,随着页岩气的钻探开发技术进入中国,四川盆地志留系龙马溪组、寒武系筇竹寺组等传统意义上的非产层现在也逐渐进入了有关石油公司的视野。

基于此,对于四川盆地川中(龙岗)地区侏罗系的储层类型,此前普遍认为沙-段(下沙溪庙组)是裂缝-孔隙型,大安寨段则是裂缝型储层。所有井眼的数据和现象都支持上述结论,并且得到了钻探和钻井取心物性分析数据的证实。但是在向井眼之外继续延伸的时候,包括长期的生产动态资料则显示出不同的结论:许多证据均表明,大安寨段油气藏介壳灰岩的储层表现出孔隙-裂缝型的储层类型特征。但是,石灰岩的孔隙度极低,不足以支持这种新认识。极低孔隙度的介壳灰岩中发育的裂缝主要充当渗流通道,其主要作用是使得油气自喷产出,储集油气的空间主要为石灰岩周围的页岩中的孔隙空间中的游离原油。因此,当具有页岩油气开采技术时,纳米级的孔隙空间也就成为了有效的孔隙,那么传统的储集层孔隙度下限值就不能作为衡量是否为储层的标准了。笔者认为,上述孔隙应当是石灰岩周围的围岩——页岩的贡献;大量的油气可能来自于页岩中。因此,可以将页岩油气的开采思路和技术应用在该区侏罗系油气藏的勘探开发实践中。

1 泥页岩是油气赋存的重要场所

页岩油气藏的概念引入中国后,进一步划分为页岩气(赋存于烃源岩)、致密气和致密油(赋存于非烃源岩)等类型。根据林森虎等的介绍[1],致密油是指以吸附或游离状态赋存于富有机质且渗透率极低的暗色页岩、泥质粉砂岩和砂岩夹层系统中的自生自储、连续分布的石油聚集。页岩生成的油气除部分排出并运移至砂岩或碳酸盐岩等渗透性岩石中形成常规油气藏外,大量(超过总生烃量的50%)在“原地”滞留,以游离烃和吸附烃的形式赋存于纳米级孔隙或微裂缝中,有可能形成可供商业开采的致密油(气)。

1.1 页岩层段油气显示频繁、有一定的产油能力

作为钻孔采矿的石油行业,对于钻进过程中的油气显示,必须引起足够的重视。在钻井过程中出现高级别的油气显示,测试部门通常会将其邻近的石灰岩或砂岩层段一起射孔打开,如龙岗9井在沙一段底部有油气显示,测试时将其和之上的70多米砂岩层段一起射开试油,产出的油气流可以理解为二者共同产出。

在龙岗地区川龙63井凉上段井深2 831.4~2

大安寨段油气藏的产气量和储层的厚度不一定呈正相关比例。龙岗9井的大安寨段解释储层厚度为

在龙岗侏罗系测井攻关项目研究中,得出沙一段底部产油层的含油饱和度受凉高山组的烃源岩厚度控制。烃源岩厚度越大,含油饱和度越高。出油井都分布在烃源岩厚度在

勘探实践表明,中国石油天然气集团公司矿权区块的老井、新井均有工业油气流产出。既然在常规的钻井中能够获得工业油气井,那么,我们为什么没有理由相信在水平井、丛式井的钻探中能够获得更多工业油气井呢?中国石化勘探南方公司在四川盆地元坝区块自流井组获得高产油气井即可作为证明——据郭彤楼介绍[2],元坝区块“根据页岩气思路进行勘探的”“3口自流井组工业气井油气显示主要集中于泥页岩或泥页岩与砂岩、石灰岩界面,测试层段泥页岩占地层厚度比例分别为61.3%、60%、31.6%,说明测试层段泥页岩中富含天然气”。

对于该区中、下侏罗统和须家河组须三段、须五段等泥页岩中的频繁的油气显示,此前由于工艺等技术原因没能引起足够的重视,页岩气开采技术的引进,使得我们今后可以对于这类页岩中的油气显示做更多的研究和现场测试等工作。

1.2大安寨段石灰岩储层基质孔隙度极低、储集空间极其有限

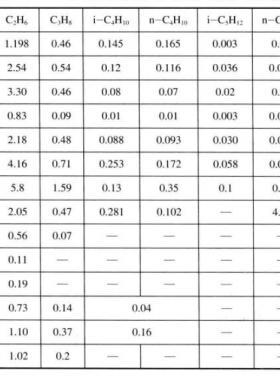

根据目前已取心钻井的物性测试,表明大安寨段主要产层段的石灰岩孔隙度极低,大多小于1%,显示出非储集层的特征,油气产出主要是纯石灰岩的裂缝起作用。而有测试显示,泥质含量越高孔隙度反而越高,石灰岩越纯则孔隙度反而越低,纯介壳灰岩孔隙度平均小于l%(表2)。

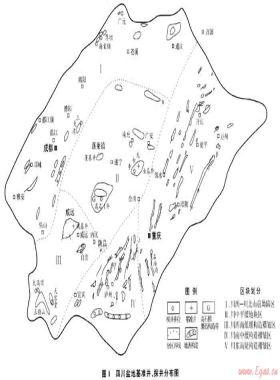

根据对中国石油西南油气田公司川中油气矿测试的秋林1井大安寨段石灰岩压汞资料的分析,石灰岩基本不具备储集空间;中国石油西南油气田公司勘探开发研究院所作的龙岗地区大安寨段灰岩的核磁T2谱特征分析结果,同样表明其孔隙度极小,而仪2井大安寨段石灰岩孔隙度高,含基质可动流体,但却没有工业气流产出(图1)。

薄片观察结果也表明,大安寨段石灰岩、泥晶灰岩以裂缝为主(图2-a、b、C、d)。

举一个较为典型的实例来说明一个问题:金3X井大安寨段大一层段,井涌显示层段为含泥质介壳灰岩,泥质含量较大,加上灰质条带,总厚

另一个例子是西28井大安寨段油藏:累计产油量为1.834 683×104 t,实测孔隙度为0.43%~2.62%,射孔段为介壳灰岩层段,仍然按假设含油饱和度为60%、密度为

因此,笔者认为后期更多的油气补给是围岩(页岩)中油气的贡献,这样的解释应该更为合理。

川中地区中、下侏罗统的油气藏的储层毫无疑问是非常规储层,尤其是和国内的鄂尔多斯盆地延长组油气藏相比,储层孔隙度极低,此前计算的公山庙构造沙溪庙组油气藏的砂岩储层孔隙度下限定为3%,而大安寨段油气藏产层段的介壳灰岩更为致密,孔隙度往往小于2%,因此定为裂缝型油气藏是合乎情理的。然而,与国外的页岩油气藏(致密油藏)相比,后者目前致密储层的孔隙度也在6%左右或更高。然而事实上,到目前为止,国内外的相关数据是不能进行这种简单比较的——因为美国的致密油藏的储层孔隙度是纳米级的孔隙,包括矿物颗粒之间的无机孔隙和干酪根内部的有机孔隙,而国内的储层的孔隙,完全是常规意义上的孔隙度,也就是说是毫米级,甚至微米级的孔隙空间也难以测出,而在侏罗系储层中到底有多少纳米级至微米级的无机和有机孔隙,目前没有一个可靠的数据(国内还没有这种设备)。因此这是需要澄清的一个问题[3]。

凉高山组的粉-细砂岩与美国致密油层中巴肯的MBl~5层有许多相类似的地方:砂岩颗粒极细,主要为粉砂岩夹细砂岩,储层孔隙度极低(导致凉高山组有好的生油层,但仅仅表现为占中、下侏罗统1/3的油气显示而产油井极少的不相称的生产格局),上下均有较好的生油层段分布,因此,在厚度分布较为稳定的地区,可以考虑实施页岩油气的开采实验。而Eagle Ford组的有机碳含量介于1%~7%,其储集岩中石英含量为20%左右、碳酸盐岩含量为67%左右、总泥质含量为7.5%、总孔隙度介于3.4%~l4.6%。其岩石成分和大安寨段的石灰岩相类似。致密砂岩油气储层中纳米级孔隙以颗粒内孔、自生矿物晶间孔及微裂缝为主,喉道呈席状、弯曲片状,孔隙直径范围介于l0~1 000 nm,主体为300~900 nm[4]。

在龙岗地区西北的元坝地区,自流井组的“7口井大安寨段-马鞍山段泥页岩的岩心样品分析孔隙度为0.78%~3.67%,平均2.5%,渗透率为0.005~0.918mD,平均为0.09 mD”。“微孔隙的孔径在(2×4)~(20×100)µm之间,面孔率平均在5%~l3%,具有较好的储集空间。微裂缝发育,裂缝宽度为l~5µm,有利于天然气储集和压裂改造。”[2]

1.3压力恢复曲线显示双重介质特征

大安寨段油气藏压力恢复曲线(图3)表现出裂缝孔隙型特征,裂缝储集和基质补给能力小。如前所述,作为产层的石灰岩层段孔隙度极低,难以成为双重介质中的孔隙储集、渗流通道的一种,而从表2也可看出,随着泥质增加,石灰岩的孔隙度反而有增大的趋势,因此,笔者认为极有可能是在泥页岩中存在着这种孔隙特征的介质,在向井筒源源不断地供应着油气,从而形成这种双重介质的压力恢复曲线特征。

1.4生产动态不同于裂缝型油气藏

裂缝型油气藏的生产特点是初始产量高、压力下降快、能量衰减快、生产时间短。从柳X井的采油曲线来观察,和许多川中地区其他构造侏罗系的采油生产曲线特征相似——初始表现出裂缝型油气藏的特点:初始产量高、持续时间短、压力下降快、连续生产时间短(该井在2001年之前没有生产时率的纪录,在有记录的2001年1月-2010年4月整个生产过程中,生产时率介于2%~l2%,平均时率为6.1%。有些更低者可在2%左右,普遍小于20%);但是后期随着时间的推移(2004年以后生产时率在3%以下),这时生产压力会在较低压力处恢复稳定(图4),总的生产时间长(有些井间歇性产油可达数十年,如柳X井:1976-2010年,柳X井大安寨段油气藏最终累计产原油达数万吨)。

也就是说,在实际生产中,每个月中开井产油时间只在一天(生产时率3%),然后接下来的29天中都是处于关井、恢复压力,显然这是一种产自裂缝型油藏的油气,在几十个小时既已自喷完毕,接下来的一个月中的绝大多数时间是页岩的孔隙、微裂缝中的游离油气,通过地层压力向井筒附近(由于开采油气导致压力下降,类似于页岩气当中的解吸作用)的区域进行短距离运移、富集的过程。可以相信,在石灰岩产层段附近,仍然存在大量的页岩中的游离油气和吸附油气,有待于我们应用页岩油气的生产技术进行开采。

总之,龙岗地区侏罗系油气藏的种种迹象表明,在井筒中表现的是石灰岩裂缝型油气藏的特征,而越是远离井筒、越是远离初始的开采时间,越表现出一种孔隙补充的特点。因此可以在某种程度上认为,这是一种裂缝-孔隙型油气藏。但是,和传统定义的裂缝-孔隙型油气藏不同的是,这种油气藏的孔隙和裂缝不是赋存于一种常规的石灰岩或砂岩岩性中的,而是由石灰岩周围的页岩所提供的,石灰岩层具有发育良好的天然裂缝,也是水力压裂的天然支撑剂。这种储层组合非常有利于页岩油气开采技术的实施。

2其他地质条件

除了上述从储层空间、动态资料证明川中地区中、下侏罗统存在页岩油气藏以外,以下简要叙述在川中地区中、下侏罗统页岩层段中的其他与页岩油气藏开采有关的地质特征,以期说明其实施页岩油气藏开采技术的地质可行性。

2.1 裂缝发育程度及脆性颗粒的含量

川中地区中、下侏罗统油气藏按照目前常规的生产工艺和采油方式所采出的油气主要是石灰岩裂缝中和围岩-页岩中的游离油气(此前已经部分应用酸化、加沙压裂等工艺措施,以及水平井的实践),石灰岩层具有发育程度良好的天然裂缝。

同样在黑色页岩中也不是非常纯的黏土质矿物,均含有一定比例的石英颗粒及钙质。根据薄片鉴定成果,大安寨段的页岩有几种类型:①纯的页岩,黏土矿物占到80%~90%的含量;②普遍含有8%的石英颗粒,部分含有30~5%的内碎屑;③粉砂质泥页岩,含有更高的脆性颗粒(20%左右)。这些颗粒可以成为水力压裂的良好的支撑剂。

2.2页岩中的有机碳含量

川中地区大安寨段中下部的黑色泥页岩TOC介于0.9%~l.3%,成熟度处于生油高峰,目前的生产也证明有机质和演化程度是有利的。而这一套黑色页岩和介壳灰岩的厚度分布也是比较稳定的。而位于龙岗地区西北边的元坝地区自流井组东岳庙段-大安寨段泥页岩的有机碳含量最小值为0.2%,最大值为23.9%,平均有机碳含量为l.7%,有机碳含量大于1%的厚度比例为57%。其中东岳庙段的有机碳含量最小值为0.2%,最大值为9.95%,平均有机碳含量为1.92%;马鞍山段的有机碳含量最小值为0.22%,最大值为15.64%,平均有机碳含量为2.Ol%;大安寨段的有机碳含量最小值为0.2%,最大值为2.24%,平均有机碳含量为l.02%[2]。

2.3原油性质

我们知道页岩气能从致密的页岩中的纳米级空隙中产出,一个重要的因素是天然气的分子极小,更容易从微细孔喉中渗流;同样,致密油的原油也需要较小的分子量,才能从致密的纳米级孔喉中析出并产出。根据国外石油公司介绍中巴肯的原油相对密度在0.82左右;川中的原油据众多的相对密度数据为0.707 8~0.875 0,平均为0.808 2,显然具有可对比性。

2.4等温吸附特征

据郭彤楼介绍元坝区块的自流井组4块泥岩样品进行了等温吸附实验,“在温度

根据陈更生等[3]总结的北美页岩气藏l6种地质特征与川中地区中、下侏罗统进行对比的结果如表3所示。表3表明川中地区中、下侏罗统油气藏,绝大多数条件具有与页岩油气藏类似的特征。如第9项:油气富集特征,目前所获常规油气井,正是在“甜点”油气富集区处,应用常规(目前逐渐使用一些非常规的增产措施,如水平井,而酸化压裂则早已引人使用)钻井即能获得工业油气流,可以期待,随着页岩油气藏开采技术的引进应用,必将获得更大的油气产量;而成藏机制和资源量则需要重新进行研究和评价。

3 成藏模式

龙岗地区中、下侏罗统油气的成藏模式可用图5表示:红色线段为地震解释断层,红色条带为地震反演的砂岩,黄色为地震反演的灰岩,蓝色为地震反演的页岩,××代表示意性的裂缝发育带。

从图5中可看出,川中地区侏罗系油气藏具有以下几个特点:①没有构造圈闭;②没有明显的岩性圈闭;③产油气和裂缝密切相关,组成独立的储渗体;④产油层位主要集中在生油层附近。

在构造较平缓的斜坡带地区如龙岗9井或龙岗7井等广大的区域,中、下侏罗统的主要烃源岩为凉上段的黑色泥页岩以及大安寨段的黑色泥页岩、石灰岩,这些烃源岩生成的烃类,首先由附近的小断裂或(和)裂缝(构造缝、层间缝)的疏导,向就近的凉高山组或大安寨段中的具有一定储集条件的砂岩中或富有溶蚀孔隙、裂缝的介壳灰岩中运移、聚集。从而形成一些自生自储型的孤立的岩性或裂缝性油气藏。

不同于以往的认识是,笔者认为:在生产过程中,大安寨段石灰岩产层附近的页岩会源源不断地向井筒供给油气,使得油气井的生产可以在很小的压力下间歇性生产很长时间,从而形成一种产量小、规模小、间歇性生产时率低、总生产时间长的一种较为特殊的油气井。因此,这种油气成藏模式更接近于一种“连续型”的页岩油气藏[7]。如果这种成藏模式成立,将有利于指导川中地区中、下侏罗统的油气勘探部署。

这种油气藏按目前常规的生产工艺和采油方式所采出的油气主要是石灰岩裂缝中和围岩-页岩中的游离油气。大量存在于页岩中的吸附油气可以通过目前国际上最先进的页岩油气开采技术进行开采。这正是我们提出这种新的成藏模式的主要目的。本文主要是从储层类型即成藏模式阐述其适于以页岩油气(或称致密油气)开采,其他特征也正是我们今后需要进一步研究的内容。

4 结论

通过对油气显示、储层特征以及生产动态等资料的分析,认为川中地区大安寨段油气藏是页岩中的油气补给而形成目前的生产状况更为合理。裂缝更多的是一种疏导通道的作用。这个结论并不排除介壳灰岩中可能存在的孔隙特征,只是石灰岩中的孔隙不应该是唯一的储集空间,甚至可能不是最为重要的储集空间。如果页岩中的油气补给是油气藏重要的补给源,那么,应用页岩油气(致密油)的开采技术将是更为有效的手段和方式。对此,中石化已在元坝区块做出了尝试[2]。

参考文献

[1] 林森虎,邹才能,袁选俊,等.美国致密油开发现状及启示 [J].岩性油气藏,2011,23(4):25-30.

[2] 郭彤楼,李宇平,魏志红,等.四川盆地元坝地区自流井组页岩气成藏条件[J].天然气地球科学,2011,22(1):1-7.

[3] 蒋裕强,董大忠,漆麟,等.页岩气储层的基本特征及其评价[J].天然气工业,2010,30(10):7-12.

[4] 邹才能,朱如凯,Ft斌,等.中国油气储层中纳米孔首次发现及其科学价值[J].岩石学报,2011,27(6):1857-1864.

[5] 陈更生,董大忠,王世谦,等.页岩气藏形成机理与富集规律初探[J].天然气工业,2009,29(5):17-21.

[6] 张闻林,王世谦.龙岗地区侏罗系储层预测技术攻关及勘探目标选择[R].成都:中国石油西南油气田公司勘探开发研究院,2006.

[7] 邹才能,陶士振,袁选俊,等.“连续型”油气藏及其在全球的重要性:成藏、分布与评价[J].石油勘探与开发,2009,36(6):669-682.

本文作者:张闻林 周肖 严玉霞 何绪全

作者单位:中国石油西南油气田公司勘探开发研究院

您可以选择一种方式赞助本站

支付宝转账赞助

微信转账赞助